燕园味道劳动课|第四节课——北大喜饼制作

4月17日下午,餐饮中心联合元培学院举办的“元培书院美食元桌汇”第四次课在畅春园三层如期举行。本次课程主讲“北大喜饼制作”,由小北面包房面点师张丽颖、时玉甫为大家精彩授课。

集体合影

喜饼,听它的名字就能想象出来,它一定是喜庆的象征。商周时代,餐饮文化中的糕点,礼仪文化中的喜蛋,都能看到“喜饼”最初的模样。屈原在《楚辞·招魂》中记录了最初的甜食,“粔籹(jù nǚ)蜜饵,有餦餭(zhāng huáng)些”是指餐桌上的小甜点。西周时代《诗·大雅·公刘》 :乃裹糇粮(hóu liáng),于橐(tuó)于囊。“糇粮”是一种便于携带且可久存的干粮,亦是我国最早的古老秦式糕点的雏形。

“北大喜饼”每个品种都是传统与创新的融合碰撞,各色各样的喜饼,味美香甜,食之如饴。120周年校庆喜饼、“燕园味道送祝福”新春糕点活动都留下它们的身影。如果说每一个节日,都需要仪式感,那么每一个喜饼,都有思念的味道,这是对生活与爱的记忆。

北大喜饼,对于同学们来说既熟悉又陌生。为了增加这堂课的互动性和体验感,张丽颖老师负责讲授操作步骤和指导大家完成糕点,时玉甫老师全程操作演示。

老师悉心指导

第一步:和面

首先挑选鸡蛋一枚,将称好的面粉过筛,“开锅”(即面粉围成一圈)放在硅胶垫上。把称好各种面粉、原料放入“锅”内,用手掌的根部把擦匀、压匀,直到面团变光滑。最后将做好的面团分成面剂,馅料和面剂按照一定比例制作称重。

唤起儿时记忆——和“稀泥”

终于制作成团

切成面剂子并称好馅料

第二步:“包桃”

首先把每个面剂在掌中搓一下,使得面团变得更加光滑。然后把面剂用手掌压,拿起一个面皮放在左手心中,手指自然弯曲形成1个小窝,把馅放于面皮中心。然后右手放入称好的馅料,边旋转边收拢面皮直到捏合至完成。这一步行话也叫“包桃”。

餐饮中心实习生赵加龙指导元培学院的同学一起动手制作

展示学习阶段成果

第三步:压模

将包好的面团放入模具中,用手掌压实,使花纹更清晰美观。

压模用具

第四步:烘培

将压好的面团放入烤盘平整摆放,入烤箱上,烤制10余分钟。酥饼底面微微上色,成品鼓腰即可出炉。

新鲜出炉啦!

和自己的作品留下最美好的记忆

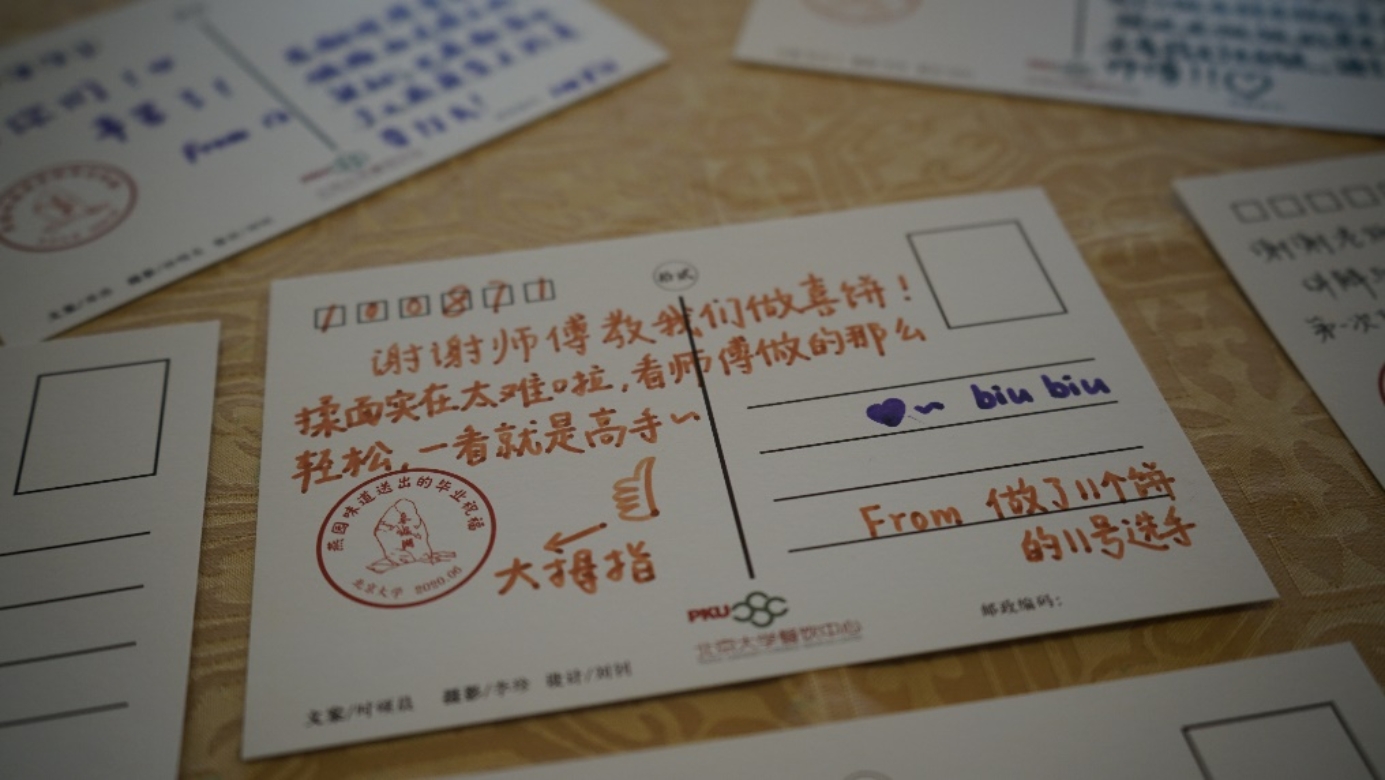

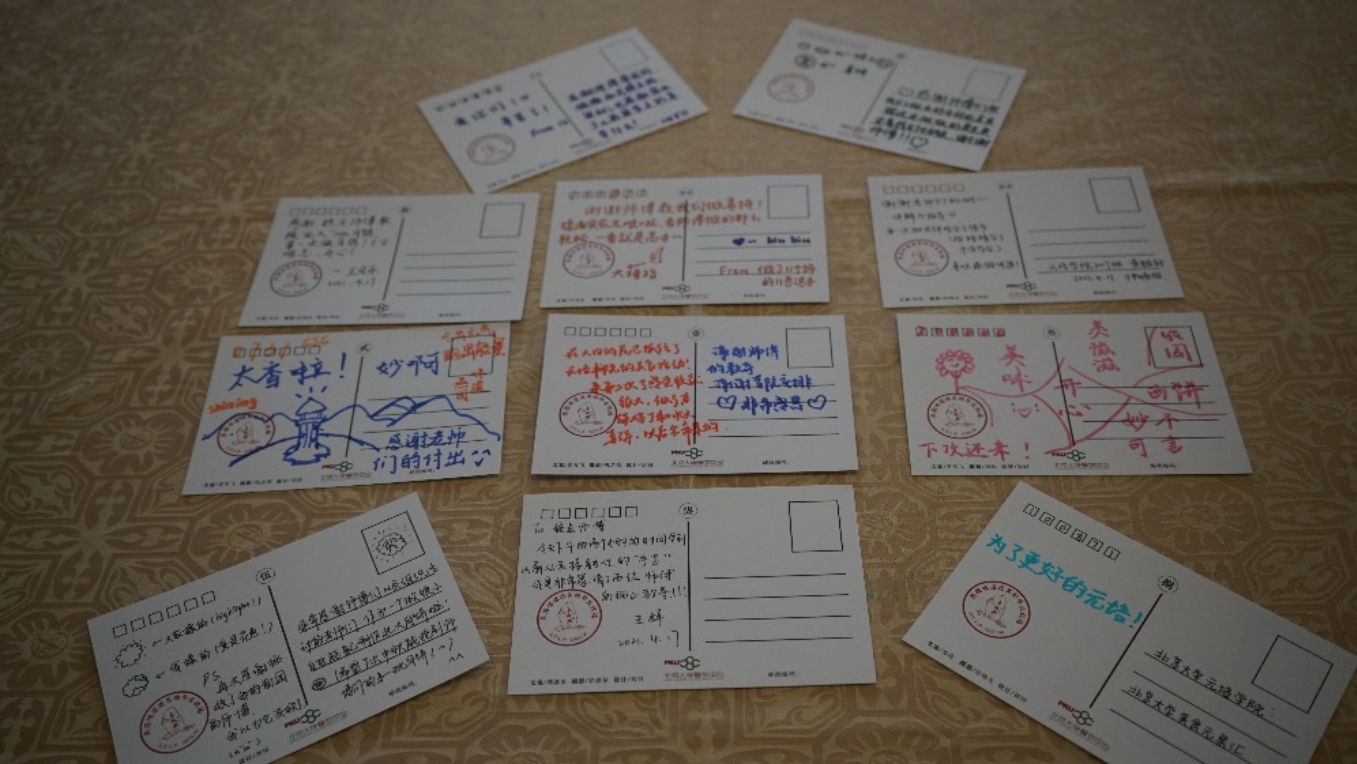

同学们在课程结束后

给两位老师也送下最真挚地祝福

简单地话语无一不透露出对授课老师的感激

希望这一刻的温馨始终定格在这一天

本次参与的同学既有参与多次的同学

也有第一次参加体验课程的

参与过多次课程的同学感叹道

“上次学习的和面技能,这次正好实际检验了”

同学们分工明确,互相协助

在学习厨艺的过程中

收获了友谊,增加了集体荣誉感

更令人感动的是同学们

课后主动做卫生

勇于表达对劳动者的尊重

和对劳动成果的珍惜